Gebärdensprache auf den Panels, uneingeschränkter, möglichst barrierearmer Zugang und Performance statt hochschwellige Lesungen in sterilen Räumen: Alina und Pajam organisieren die Performative Buchmesse auf Kampnagel in Hamburg – und mit ihrem Ansatz machen sie so einiges anders als andere Buchmessen. Warum es einen Gegenentwurf zu klassischen Literaturräumen wie der Frankfurter Buchmesse braucht und wie sie mit der neuen konservativen Regierung auf die Zukunft der Kulturbranche schauen.

Weshalb habt ihr eine Notwendigkeit für die Performative Buchmesse gesehen?

Pajam: Sie ist zu Teilen aus der Kritik an der Frankfurter Buchmesse entstanden – und wir wollten nicht bei der Kritik stehen bleiben, sondern zeigen, was theoretisch möglich wäre. Auf der Frankfurter Buchmesse konnten sich viele Schwarze und migrantische Menschen nicht sicher fühlen. Der Umgang mit Nazis wurde durch deren Präsenz normalisiert – und das sind die, die am Ende die Buchmesse anzünden.

Warum lässt die Frankfurter Buchmesse die Präsenz der extremen Rechten überhaupt zu?

Pajam: Für Geld und vielleicht auch der Vorstellung, „eine Demokratie müsse sowas aushalten“. Es ist eine kommerzielle Messe, die keinen politischen Kulturbegriff hat, sondern einen breiten. Da werden dann alle zugelassen, die einen Verlag haben.

Und wie sehen andere Veranstaltungen im Literaturbetrieb noch aus?

Alina: Die Performative Buchmesse ist ja auch deshalb performativ, weil wir mit Veranstaltungsformen arbeiten, die dem klassischen Literaturbetrieb eher fremd sind. Wenn ich zu einer Lesung gehe, gibt mir der Raum immer ein ganz spezielles Gefühl. Es sind oft helle, klare Räume, es gibt eine frontale Bühnensituation, es ist sehr leise. Es gibt ein bestimmtes Publikum – ein sehr weißes, meistens –

Pajam: – eine Bildungsbürgerelite.

Alina: Ja. Aber es geht auch um Habitus, wie man sich anzieht. Es gibt ein Weinchen… Es ist einfach ein bestimmtes Protokoll. Hier sind wir in einem Theaterraum, der natürlich auch seine Codes hat – aber diese Verschiebung allein bewirkt schon etwas.

Ihr macht es bei der Performativen Buchmesse also anders. Wie?

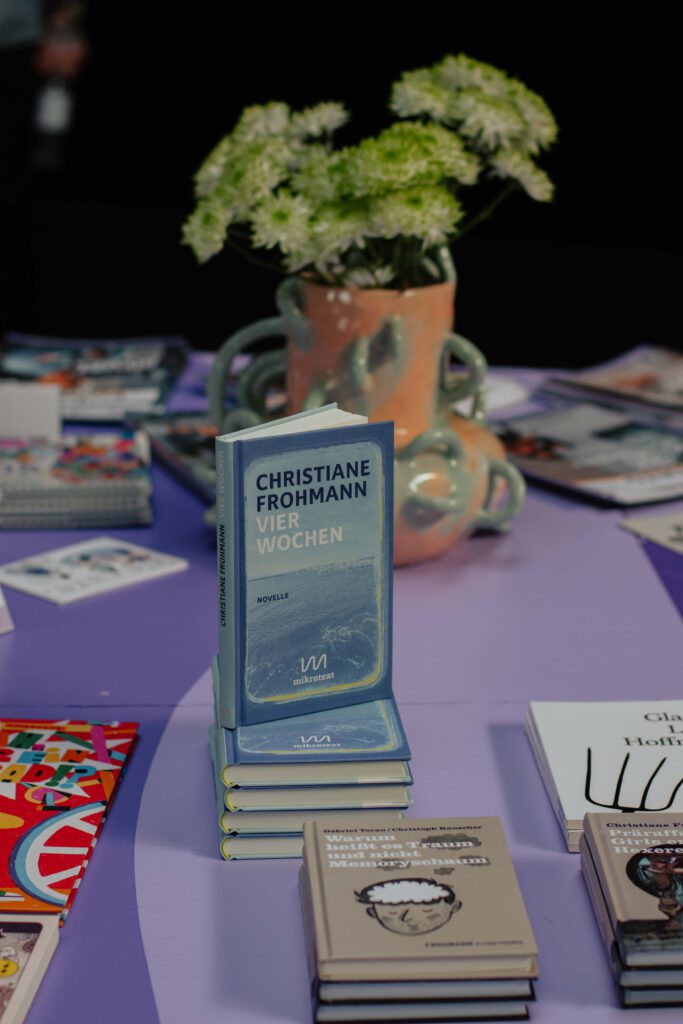

Alina: Wir haben ein Veranstaltungsprogramm, das sich den Stellen im Literaturbetrieb zuwendet, die sonst zu wenig thematisiert werden. Wir setzen bei unseren Ständen nicht darauf, dass wir große Verlage einladen, die ein möglichst großes Publikum anziehen. Oder wer die krassesten neuen Veröffentlichungen vorweisen kann. Sondern wir wählen danach aus, welche Projekte wir strukturell spannend finden, wie die Menschen zusammenarbeiten, im Kollektiv oder selbstorganisiert. Wir fragen uns, welche Stimmen wir gern verstärken oder ihnen die Plattform geben würden, die sie sonst vielleicht nicht finden.

Auf anderen Messen gibt es enorm hohe Standgebühren, das schließt viele tolle Projekte aus. Bei uns gibt es eine kleine Fahrtkostenerstattung und eine Übernachtungskostenerstattung für die Ausstellenden. Wir möchten Hürden abbauen und niedrig halten, damit Projekte, die vielleicht gerade am Anfang stehen, vielleicht nur ein Buch veröffentlicht haben – oder vielleicht nichts verkaufen, weil sie sich dem Archivieren widmen – teilhaben können. Genauso laden wir Magazine ein, die nochmal eine ganz andere Rolle in der Wissens- und Kulturproduktion spielen, die schneller reagieren können, anders kuratieren und die im Messe- und Literaturbetrieb vielleicht gar nicht so wahrgenommen werden. Das sind, glaube ich, die größten Unterschiede, die dann dazu führen, dass sich hier sehr viele Menschen begegnen, die in ähnlichen Kämpfen sind oder an ähnlichen Utopien arbeiten. Dadurch ist es immer sehr warm – und sehr spannend.

Pajam: Ich würde noch ergänzen, dass wir eine starke Verbindung zwischen Inhalt und Form sehen. So versuchen wir über verschiedene Formen von Diskursvermittlung – über Interventionen, Performances und Installationen, Diskurspanels, Lesungen – verschiedene Formate anzubieten, die Inhalte sehr verschieden transportieren. Das bringt eine Dynamik, die ich sonst von Buchmessen nicht kenne.

Die Autorin und Übersetzerin Maryam Aras hat im Nachgang zur Lesung und Diskussion am Donnerstag geschrieben, viele Veranstalter*innen oder Institutionen seien noch nicht bereit für das, was ihr hier angeht.

Alina: Diese Beschreibung unserer Arbeit hat mich sehr gerührt und ich glaube, sie trifft auf tausenden Ebenen zu. Eine Ebene, die mir sehr wichtig ist und die ich immer versuche miteinzubringen, ist die der Barrierefreiheit. Da sind die meisten Leute wirklich nicht bereit für: Es ist einfach viel Arbeit, es braucht Geduld, Ernsthaftigkeit, viel Wissen und Geld. Und man macht auch viele Fehler. Wir verschieben viele Grundannahmen, die häufig selbstverständlich sind. Legen Sitzsäcke aus, um mit der kolonialen und ableistischen Idee zu brechen, dass man nur aufrecht sitzend und in sterilen Uniräumen etwas lernen und verstehen kann. Wir streamen die Panels, da nicht alle körperlich hier sein können. So bauen wir Barrieren ab so gut wir können, zum Beispiel über die Integration von Deutscher Gebärdensprache und lernen dabei immer auch von den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten.

Habt ihr Sorge, dass diese Räume, die ihr aufmacht, mit der neuen Regierung – und einem mindestens rechtsoffenen Kulturstaatsminister – sich zumindest von politischer Seite wieder schließen werden? Dass Förderungen wegbrechen?

Pajam: Es ist ein allgemeiner Trend seit dem Beginn der Zweitausender: es öffnen sich zwar einerseits Räume für bestimmte Gruppen, aber diese Gruppen und ihre Inhalte dürfen – sozusagen – nur in speziellen Räumen stattfinden. In größeren Räumen dürfen Fragen wie die nach einem grundlegenden Systemwandel dann doch nicht gestellt werden. Natürlich haben wir Sorge, dass sich diese wenigen und kleinen Räume wieder schließen. Gerade sehen wir ja auch, dass das nicht zwingend durch Verbote passiert oder körperliche Angriffe, sondern momentan hauptsächlich über einen großen medialen und politischen Druck, bei dem Aktive dann zusammenbrechen. Da wird sich in den nächsten Jahren auch noch einiges verändern. Für den Moment sind wir hier im kleinen Rahmen vor solchen Prozessen aber sicher – zumindest persönlich.

Alina: Das persönliche Risiko und das fürs Kollektiv hängen natürlich zusammen. Manche Dimensionen von Bedrohung sind uns vielleicht noch gar nicht so bewusst und einiges geht sicher auch schneller als man denkt. Gleichzeitig möchte ich keinen Fatalismus bedienen. Ich frage mich viel, was es psychisch mit einem macht, wenn wir die ganze Zeit von einer Endzeitstimmung ausgehen. Das kann schädlich sein für eine progressive Praxis. Realistisch sieht es für die kulturellen Räume bei der aktuellen Kulturpolitik aber einfach nicht gut aus. Am meisten schadet sie denen, deren Arbeit wir hier auf der Messe ausstellen. Die, die Wissens- und Verlagsproduktion betreiben. Das ist insofern eine große Bedrohung, als dass ich jetzt hier wieder so stark merke, wie wichtig es ist, dass wir uns kennenlernen, verknüpfen, und austauschen. Und viel Austausch läuft eben noch immer über Räume der Begegnung, aber auch das geschriebene Wort.

Ihr seht also in dem geschriebenen Wort auch viel Potential?

Pajam: Nicht nur dort. Die politische Zukunft – dass die AfD die nächste Bundesregierung stellt oder so – ist überhaupt nicht ausgemacht. Es ist wichtig, dass sich fortschrittliche, linke Kräfte ein bisschen zusammenreißen und, ich würde sagen, auch radikaler positionieren, anstatt sich im Voraus bereits einem Druck zu beugen, anstatt umzufallen, bevor überhaupt gepustet wurde.

Alina: Ich bin bei dir, dass man nicht so schnell umfallen sollten. Natürlich haben verschiedene Menschen auch verschieden großes Risiko, und wir müssen uns dessen bewusst sein und entsprechend unsere Privilegien einsetzen. Gleichzeitig müssen wir uns, zum Beispiel in der kuratorischen Arbeit, fragen, was bei wem ankommt. Je präziser, enger – und auch radikaler – man arbeitet, umso pointierter man seine Positionen vertritt und verteidigt, umso kleiner sind vielleicht auch Schnittmengen oder Zielgruppen. Deshalb ist es, zum Beispiel in der Kuration der Buchmesse, immer auch ein Aushandeln davon, welchen Effekt man erzielen möchte, wen erreichen? Und auch dafür schaffen wir hier Raum und möchten Samstagabend darüber diskutieren, wie linke Diskurse vermitteln und politisch wirksam werden können.

Die Performative Buchmesse findet bis einschließlich 18.05.2025 Auf Kampnagel in Hamburg statt.

Transparenzhinweis: Wir wurden eingeladen, auszustellen und Reise- und Übernachtungskosten wurden seitens der Buchmesse übernommen. Der Beitrag entstand redaktionell unabhängig.

Mehr zu barrierearmen Zugängen zu Kunst und Kultur hier.

„Je präziser, enger – und auch radikaler – man arbeitet, umso pointierter man seine Positionen vertritt und verteidigt, umso kleiner sind vielleicht auch Schnittmengen oder Zielgruppen.“

… daher ist es umso wichtiger, dass die verschiedenen progessiven Gruppen zusammenarbeiten (können); und dafür sind „Schnittstellen“ wie das Reversed Magazine gar nicht zu überschätzen: Danke dafür! 🙂

Pingback:#ReversedRead: Über Dream Count und andere Booktok-Lieblinge - Reversed Magazine

Pingback:Raum für Gutes: Wie Saskia Behrens mit Design Gemeinschaft fördert - ein Besuch bei Wendolin in Bremen - Reversed Magazine