Heute jährt sich das Ende des zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Dieser Tag markiert das Ende einer Zeit beispielloser Gräultaten und Gewalt, mit der Nazideutschland die Welt überzog. Dass Neonazis an diesem Tag in Demmin einen „Trauermarsch“ veranstalten und die Spitzenkandidatin der 20 Prozent-starken AfD ihn als „Niederlage des eigenen Landes“ bezeichnet, unterstreicht die Wichtigkeit von bewusstem Gedenken. Der 8. Mai ist dennoch weiterhin kein gesetzlicher bundesweiter Feiertag.

Wenn es nach rechtsextremen Kräften wie der AfD geht, dann sollten wir dem Gedenken die NS-Zeit deutlich weniger Raum geben. Sie kritisiert die deutsche Erinnerungskultur und fordert so wörtlich, „Höhepunkte“ der deutschen Geschichte mehr in den Blick zu nehmen. Prozesse der Dekolonialisierung lehnt die Partei ab und Initiativen, Straßen mit NS-Hintergrund umzubenennen, diffamiert sie als „moralisierende Umdeutung der Geschichte“. Auch politische Bildung als weitere wichtige Säule unserer Erinnerungskultur ist der AfD ein Dorn im Auge.

Die Partei unseres neuen dann doch noch gewählten Kanzlers, CDU, bekennt sich öffentlich ausdrücklich zur aktuellen Erinnerungskultur. Gleichzeitig hat die schwarz-rote Regierung in Berlin im November 2024 der Landeszentrale für politische Bildung 850.000 Euro für Projekte im Bereich der politischen Bildung gekürzt. Gerade kleinere Initiativen leiden akut unter den Sparmaßnahmen der neuen Regierung.

Es braucht Gedenken und politische Bildung

Dabei sind politische Bildung und Gedenken wichtiger denn je. Dies unterstreichen furchtbare Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit, bei denen Jugendliche sich an Gedenkstätten wie Auschwitz mit Hitlergruß und „White Power“-Handzeichen fotografieren lassen. Eine Fotoausstellung von Luigi Toscano am Leipziger Hauptbahnhof, die dort zum internationalen Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus am 27.01.2024 installiert wurde, wurde schon in der Nacht nach der Installation beschmiert.

Der heutige Tag darf deshalb nicht aufs symbolische Gedenken reduziert werden. Er ist auch eine Mahnung in die Zukunft. „Er muss ein politischer Auftrag sein – zur ernsthaften Auseinandersetzung mit den historischen und gegenwärtigen Kontinuitäten rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt“, schreibt der RAA Sachsen e.V. in einem Statement zum heutigen Tag.

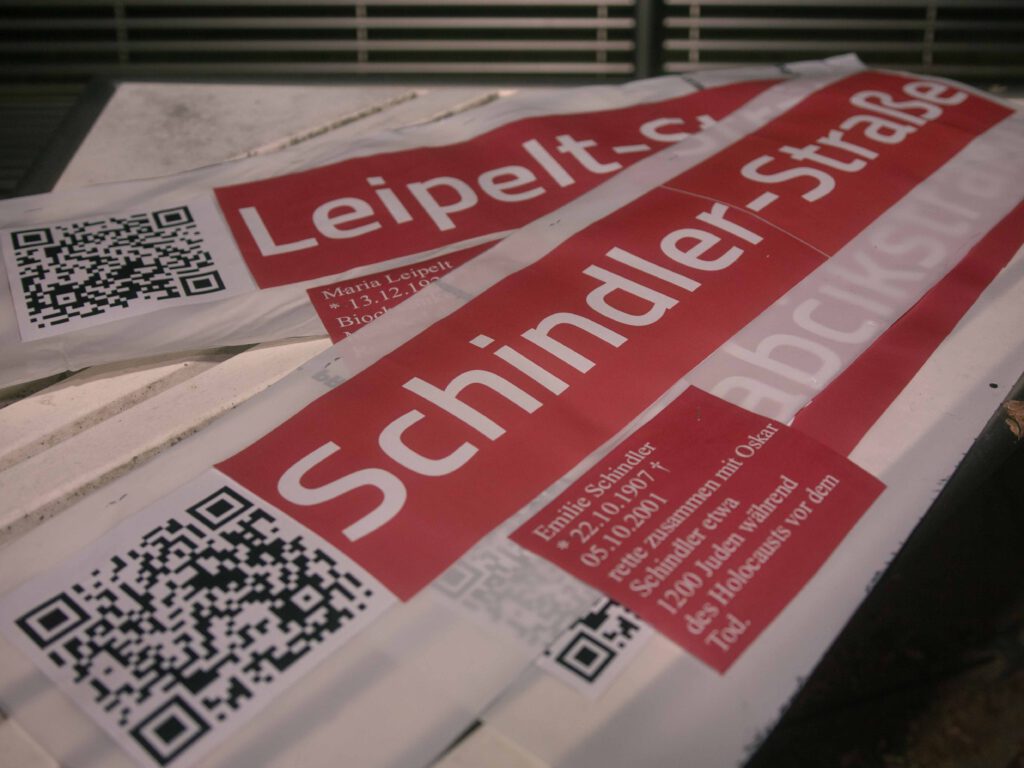

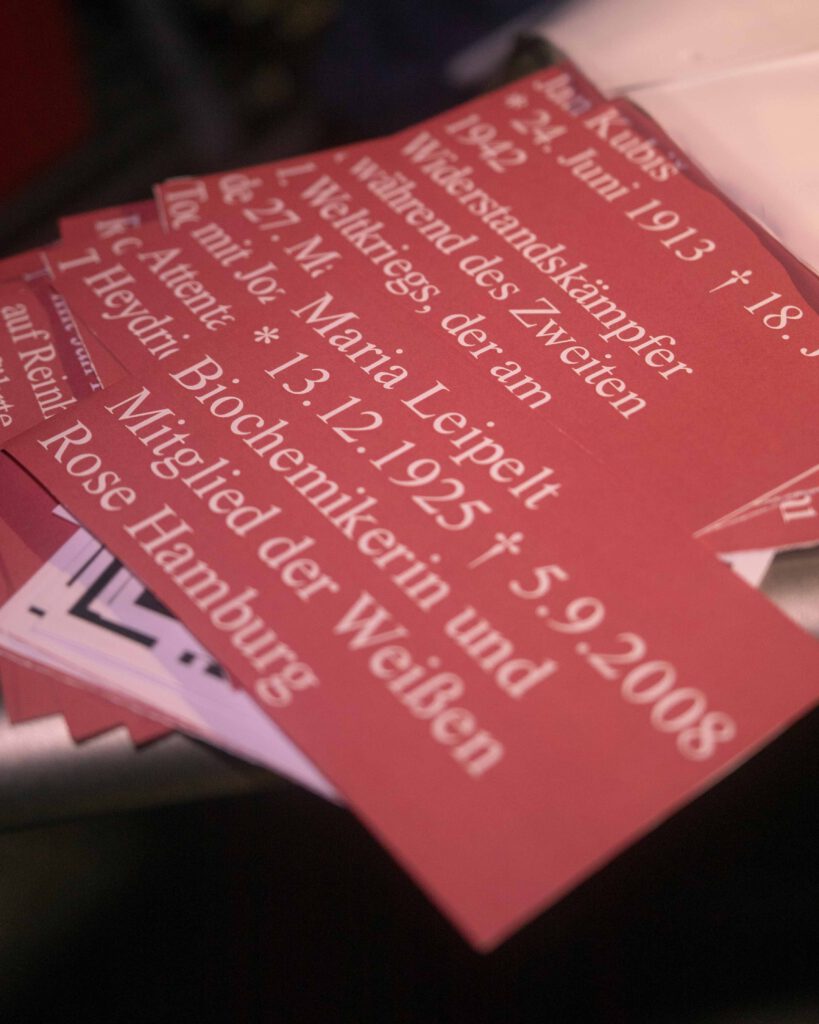

Diese Ziel verfolgte letzte Nacht auch eine Kleingruppe, „Bezugsgruppe W“, aus Halle. Sie zogen durch die Innenstadt von Halle und verdeckten gezielt Straßenschilder mit einem antisemitischen oder rassistischen Hintergrund – stattdessen hängen dort nun die Namen von Widerstandskämpfer*innen gegen das NS-Regime. „Die allermeisten Deutschen waren damals irgendetwas zwischen fanatischen Anhänger*innen des Faschismus und Antisemitismus und wohlwollenden Mitläufer*innen. Nur die allerwenigsten Deutschen wehrten sich gegen die faschistische [NS-]Herrschaft. Zum Jahrestag des Siegs der Alliierten über die Deutschen wollen wir an die paar erinnern, die es doch getan haben“, heißt es auf der Webseite, die die Gruppe auf den neuen Straßenschildern verlinkt hat. Aber auch nicht-Deutsche Widerstandskämpfer*innen sind Teil ihrer Aktion.

Wir hatten die Chance, der Gruppe „Bezugsgruppe W“ einige Fragen zur Aktion zu stellen.

Warum habt ihr euch entschieden, diese Aktion durchzuführen?

Wir haben von der Aktionswoche zum 8. Mai in Halle gehört und wollten einen Teil dazu beitragen, der nicht in Linken Kreisen bleibt, sondern die Menschen im Alltag irritiert und zum Nachdenken und Recherchieren anregt. Wir hoffen, dass wir dadurch wenigstens bei ein paar Menschen eine neue, selbstständige Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit auslösen konnten.

Eure Aktion kennt man sonst viel aus postkolonialen Kontexten. Dort werden seit kurzem Straßennamen vermehrt umbenannt. Kommt von dort die Inspiration?

Ja, wir haben das in letzten Jahren mitbekommen und fanden die Methode gut. Straßennamen werden zwar sehr oft gelesen und ausgesprochen, aber kaum hinterfragt. Sie „gucken sich einfach weg“, wie so viele Probleme der Gesellschaft. Durch die Irritation wollen wir eine Art Stolperdraht aufspannen, der zu mehr Beschäftigung mit deutscher Geschichte und deutschen Problemen führt, da er die Routine durchbricht.

Wie kann es sein, dass es noch immer so viel öffentlichen Raum gibt, der aktiv und unkritisch von Deutschlands Nazi-Vergangenheit geprägt ist? Weshalb gibt es hier so viel regierungsseitigen Unwillen?

Wir als Gruppe stehen dem auch mit totalem Unverständnis gegenüber. Vermutlich ist die Kontinuität von NS-Staat und deutschen Nachkriegsstaaten (personell) zu stark, um sich jemals vernünftig abgrenzen zu können. Außerdem ist es natürlich viel einfacher und angenehmer, zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus eine Gedenkstunde abzuhalten, als tatsächliche Maßnahmen zu ergreifen, die Geschichte aufzuarbeiten und ein Wiederholen selbiger zu verhindern. Versteht uns nicht falsch: Gedenken ist wichtig und richtig. Nur Gedenken reicht aber nicht aus.

Habt ihr konkrete politische Forderungen – und habt ihr sie bereits anderweitig vorgetragen?

Idealerweise würde der Staat mal ordentlich in die Tasche greifen und Forschung, sowie Bildung in dem Bereich ausfinanzieren. Der generelle Rechtsruck lässt sich aber nicht einfach durch Bildung oder Straßenumbenennungen bekämpfen. Ihm lässt sich nur durch eine Verbesserung der materiellen Umstände vernachlässigter Schichten der Gesellschaft entgegentreten. Natürlich ist rechte Radikalisierung kein Automatismus ausgehend von Armut oder dem Gefühl des Abgehängtseins, aber oft beginnt die Radikalisierung mit der Verzweiflung. Rechtsextreme präsentieren sich als die einzigen, die ihre Zukunftsängste ernstnehmen. Nur wenn wir den Menschen vorher ein anderes Angebot machen, um wieder positiv in die Zukunft zu blicken, können wir der Radikalisierung und Verklärung der deutschen Geschichte entgegentreten und den rechtsextremen Gruppen den Wind aus den Segeln nehmen.

Der Rechtsruck ist allgegenwertig. Rechtsextreme Kräfte, wie die AfD fordern, den Blick mehr „auf die positven Seiten der deutschen Vergangenheit zu richten“. Zeitgleich sterben die letzten Holocaust-Überlebenden-Zeitzeug*innen und Trägern politischer Bildung werden mehr und mehr die Gelder gekürzt. Was muss getan werden, damit Deutschlands Gräueltaten der Nazizeit nicht vergessen und weiter aufgearbeitet werden?

Wir sind uns auch im Unklaren darüber, wie wir privat der NS-Verherrlichung entgegentreten können, außer immer aktiv dagegen anzureden. Wir wissen, dass Forderungen nach einem Ende der Erinnerung an die „Schande“ immer lauter werden, doch das darf insbesondere jetzt auf keinen Fall passieren. Gerade auf den neuen sozialen Medien muss konstant und vermehrt gegengehalten werden.

Unter den Personen, die ihr ehrt, sind kaum jüdische Menschen. Gibt es dafür einen Grund?

Nein, das war keine Absicht.

Leon Feldhendler war Sohn des Rabbiners von Żółkiewka und wurde als ehemaliges Mitglied des Judenrats von Żółkiewka 1942 in das Lager Sobibor deportiert. Er ist die einzige jüdische Person, das ist richtig. Es lag uns daran, Widerstandskämpferinnen in den Fokus zu rücken, und zwar unbekanntere. Die Datenlage ist da nicht besonders gut und mit wenig Zeit mussten Entscheidungen getroffen werden. Für weitere Aktionen haben wir uns vorgenommen, jüdische Persönlichkeiten in den Vordergrund zu stellen.

Jan Kubiš und Jozef Gabčík waren Widerstandskämpfer die am 27. Mai 1942 das Attentat auf Reinhard Heydrich ausführten. Hier wollten wir einen lokalen Bezug herstellen und somit indirekt auf Heydrich aufmerksam machen. Dieser wurde in Halle geboren und war unter anderem Chef des Reichssicherheitshauptamts (RSHA), des Sicherheitsdienstes (SD)und des Geheimen Staatspolizeiamtes (Gestapa). Ab 1941 war er als stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren für zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Außerdem war Heydrich Hauptverantwortlicher für die sogenannte „Endlösung der Judenfrage“. In dieser Funktion organisierte und leitete er die Wannsee-Konferenz im Januar 1942, auf der die Vernichtung der im deutschen Machtbereich lebenden Juden besprochen und koordiniert wurde. Er ist also eine zentrale Figur der Shoah und anderer Gräueltaten der NS-Diktatur.

Zusammenfassungen zu den Widerstandkämpfer*innen findet ihr auf unserer Webseite.

Wie können wir Menschen dazu empowern, sich zu engagieren?

Wir haben das Gefühl, dass es hilfreich ist, mit niedrigschwelligen Aktionen zu beginnen, die dafür sorgen, dass sich Menschen selbstwirksam fühlen. Schon kleine Dinge können etwas bewirken, und sei es „nur“, dass ein anderer Mensch zum Nachdenken angeregt wird. Die Einsamkeit und das Gefühl, alleine nichts ausrichten zu können, war bei uns oft eine Hemmschwelle vor dem Engagement. Es hilft, zu sehen, dass andere Menschen mitmachen und neue Menschen kennenzulernen. Viele Veranstaltungen der aktuellen Aktionswoche in Halle sind dazu geeignet, ganz einfach in den Aktivismus einzusteigen und Kontakte zu knüpfen.

Wichtig ist uns auch, dass wir Menschen die Angst davor nehmen, Dinge falsch zu machen. Austausch und Kritik sind offensichtlich essentiell für Meinungsbildung und Engagement. Aber Angst vor Anfeindung für andere oder nicht abschließend ausgefeilte Haltungen und Äußerungen darf Menschen nicht davon abhalten, aktiv zu werden!

Die Bilder hat uns die Kleingruppe zugesendet. Die Fotos von der Fotoausstellung in Leipzig sind von Timo Krügener.